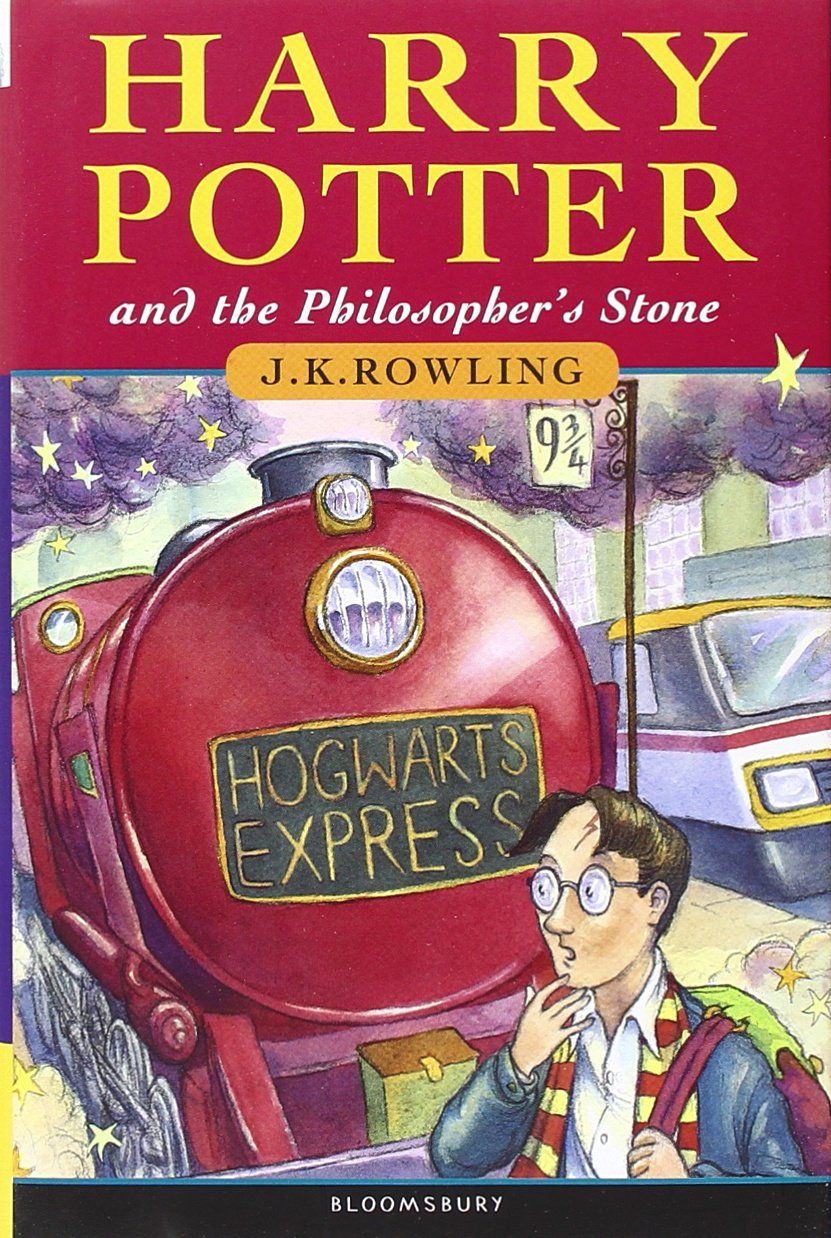

做下「發行哈利波特」這個創舉的,是當年規模還頗小的 Bloomsbury 出版社;這家小出版商以發行童書為主,每年為 9 到 11 歲的兒童出版大約八本書。大衛‧雷諾斯 (David Reynolds) 是當時出版社內的主管。某個星期五,他帶回了 J.K. 羅琳的手稿;隔週一,大衛只讀了 20 頁的內容,便決定讓出版社買下這個已經被其他同業拒絕過至少八次的作品。

這個決定最終撼動了文學史,《哈利波特》成了史上最成功的兒童文學系列──而這位虛構的魔法少年影響讀者年齡層之廣泛,使它常常「不能只被歸類為童書」。

「我對在我之前讀過它的兩位員工有信心,」大衛‧雷諾斯告訴蘇格蘭每日紀錄報,「(買下作品)需要的錢很少,所以錢不是什麼大問題。」

將這個作品帶進 Bloomsbury 出版社的是書探克里斯多福‧李透 (Christopher Little),當時的他通常負責代理名人傳記及驚悚小說的作者;然而,他被一位負責讀各種投稿新作品的工讀生強力推薦,終於被說服、相信這位年輕巫師的故事擁有著無窮潛力,並將它推薦給他在 Bloomsbury 出版社的好友大衛。李透後來成為 J.K. 羅琳的經紀人,直到《哈利波特》系列全部電影上映後才結束合作關係。

在吃了多次閉門羹之後,J.K. 羅琳,這位剛離婚的單親媽媽、窮途潦倒的新手作者,終於獲得 Bloomsbury 出版社買下作品的微薄權利金,2500 英鎊。

20 年後的今天,J.K. 羅琳的身價早已不是她當年所能夠想像。和當年她收到的第一筆版稅相比,她現在能夠擁有的財產已超過了 40 萬倍,至少達到 10 億英鎊。

20 年來,光是與《哈利波特》系列相關的作品,除了本傳的七本小說之外,還有三本為慈善募款而寫的周邊叢書(《怪獸與牠們的產地》、《穿越歷史的魁地奇》、《吟遊詩人皮陀故事集》)、八部小說改編電影、一部外傳電影【怪獸與牠們的產地】、一齣舞台劇【哈利波特:被詛咒的孩子】。羅琳還為了哈迷們開設線上閱讀網站 Pottermore,並不時在上面發表新撰寫的內容。

儘管這些作品及衍生商品的確可以為 J.K. 羅琳賺進超過 10 位數字的金錢,但她極少談及她的財富。最近一次是在 2005 年:「我賺到很多錢,比我所能夢想到的還多。但我不是十億等級的億萬富翁。」

事實上,早在十年前,就有許多分析師算出羅琳的總財產已可破十億美元大關,然而她的實際財產卻直到最近幾年才有機會衝破這個數字──並不是她賺得比較少,而是她花了更多錢在慈善事業上。在資助了大大小小的慈善機構之後,J.K. 羅琳在 2012 年成立自己的 Lumos 基金會,專們關注全球兒童的福祉。

《哈利波特》系列的成功,帶來的當然不只是大把鈔票流動,更是改變了許多產業。

對於出版行業,儘管電子化的衝擊勢不可擋,《哈利波特》七本小說、被翻譯成 79 種語言所帶來的瘋狂銷售量,讓書商總是積極在尋找「下一個哈利波特」──是否能有下一個如此成功的作品系列很難說,但更重要的是,自從哈利踏上打敗佛地魔的旅途之後,有更多的人愛看書、也有更多的作者有勇氣寫作、更多的出版社願意尋找下一位文學超新星。

總共已有九部作品,總票房超過 72 億美元,《哈利波特》系列電影堅持在英國拍攝,大部分使用英國導演、演員、製作劇組,讓英國的電影產業在十年內迅速迎頭趕上美國好萊塢,成為各大片商不可忽視的製片基地。因為這個系列電影的極度成功,各大電影公司看見了商機正在萌芽,爭相仿效製作「系列電影」,間接催促了「電影宇宙」的誕生。甚至許多小說改編系列電影也仿效【死神的聖物】分成上、下集,但至今仍從未有一個結局分為兩集上映的電影,能像《哈利波特》一般口碑、票房皆完美收場。

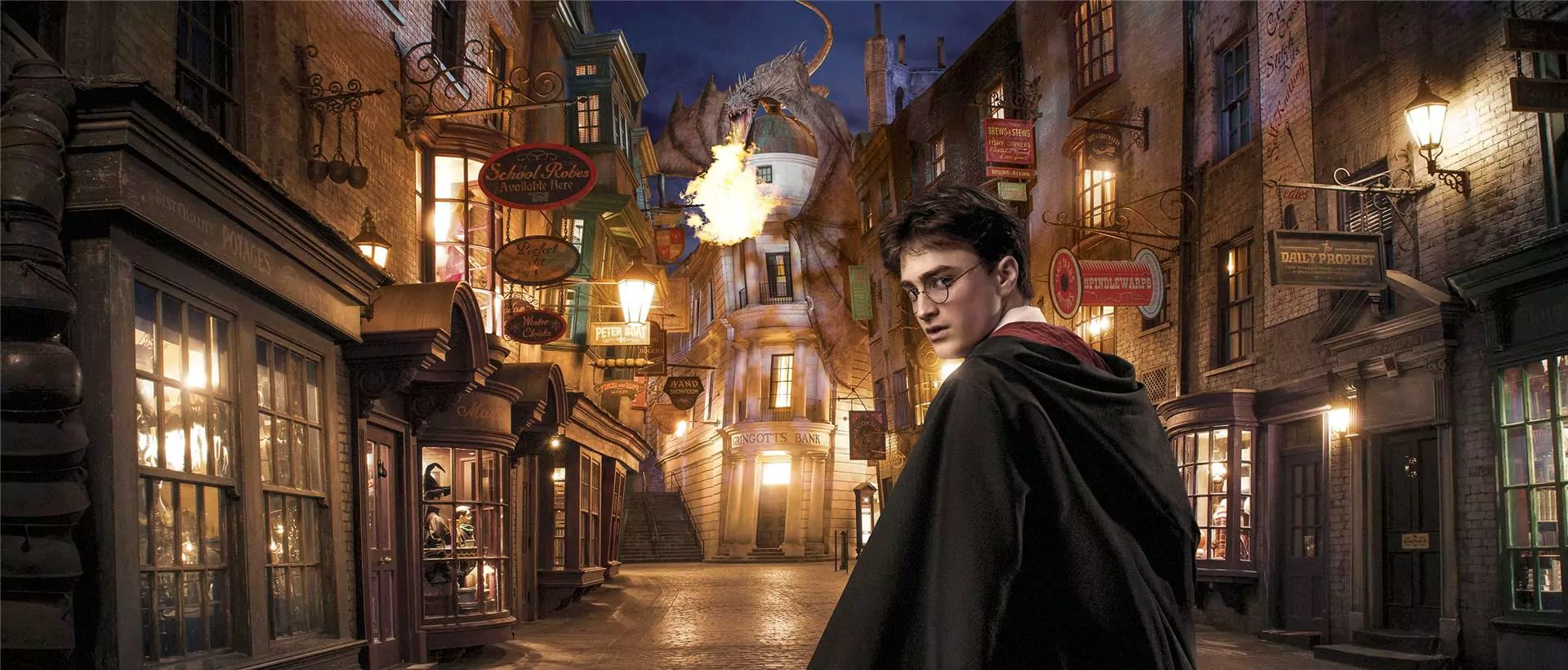

相比於星際大戰 (Star Wars)、魔戒 (The Lord of the Rings) 以及美國漫畫兩大巨頭漫威 (Marvel)、DC 等較早創造出「世界觀」的作品,《哈利波特》系列打造出第一個如此全球化、大眾化被廣泛接受的「魔法世界觀」;這使得它的周邊商品衍生速度、吸金速度之快,都是前所未見──但由於 J.K. 羅琳習慣親自批准所有與她作品有關的計畫,魔法世界相關的衍生商品並沒有毫無節制且亂無章法地推出,而是每一種商品都有一定的品質,並且補足了過去滿足不了特定哈迷需求的空缺。

如今,我們已看到奧蘭多、大阪、好萊塢三座【哈利波特魔法世界】樂園,另外已知還有一座正在興建(中國北京)、另一座正在規劃中(南韓首爾)。【華納兄弟片場之旅倫敦站:哈利波特幕後】成了全世界最受歡迎、最多觀眾了解電影幕後製作過程的最佳景點,每季還有特定主題的展覽推出。《哈利波特》也促使更多遊客將英國列為必訪之地,讓近年來的英國旅客人數屢創新高。

或許最重要的是,《哈利波特》影響了數以億計讀者、觀眾、波特迷的生活。

「麻瓜 (Muggle)」一字原本沒有任何意義,現在不僅已被收錄進牛津字典,還常常被拿來比喻一個人對某特定領域一竅不通。人們也常用「那個人 (You-Know-Who)」、「那個不能說出名字的人 (He-Who-Must-Not-Be-Named)」來代稱一些不願意提、或鄙視的人物。在台灣,許多人會以「去去,○○走」的句子(或被誤用成「○○,去去走」)來表達希望自己不喜歡的人事物趕快消失、離開。對不少哈迷而言,「Always」這個英文單字總是充滿著許多意義,甚至會讓人鼻酸。

這個系列的故事一直圍繞在兩大主題:「愛」與「死亡」。前者博大精深、幾乎沒有人可以真正理解,後者是許多人忌諱談及的話題。透過《哈利波特》系列的故事,J.K. 羅琳並沒有試圖教導她的讀者什麼是愛與死亡的真諦,而是讓讀者們透過有如親身經歷般的劇情轉折,學會如何面對、思索人生成長過程中最難以跨過的兩大難題。對更多讀者而言,在他們經歷青春時期各種挫折、失敗與矛盾感時,回頭埋進魔法世界的故事書中,就有如進入避風港,幫助他們撐過那段可愛又尷尬的叛逆歲月。

一個作品最崇高的價值,可以說是它帶給人們的啟發。從小說、電影到遊戲,《哈利波特》系列相關的作品啟發了許多小哈迷從小立下自己的志向。有人從寫同人文起家,最終因此成了專職作家;有人從畫自己心目中的哈利畫像,發現自己的藝術長才;更有人從此迷上電影製作的美妙之處,而走上演藝、導演或幕後之路。來自故事裡出現「會動的畫像」、「隱形斗篷」等靈感,結合科技出現的產品,現在到未來只會越多,不會更少。

一樣米養百種人,一個《哈利波特》的篇章也是千千萬萬哈迷心中的一部分。「《哈利波特》帶給你什麼影響?」每個人都有他或她獨特的故事,即便是萬言書也無法完整舉例。

不過,當下是慶祝這個系列誕生 20 週年的歡樂時刻,全世界哈迷們都在用自己不同的方式歡騰著。做出最大慶祝壯舉的,當然還是來自它的發源地──英國。

2017 年 06 月 23 日,英國 Bloomsbury 出版社邀請博爾頓 (Bolton) 當地學生齊聚市鎮廳前廣場,一起穿上霍格華茲校服、戴上圓形眼鏡、舉起魔杖,歡慶《哈利波特:神祕的魔法石》出版 20 週年。這項活動總共有 676 人響應,締造了一項新的金氏世界紀錄:「史上最多人扮裝成哈利波特的集會」。

在社交平台上,網友們只要在 Facebook 的新貼文、留言中輸入「Harry Potter」、「Gryffindor」、「Slytherin」、「Hufflepuff」、「Ravenclaw」等任一英文字,就可以在送出時看見一根魔杖射出閃電與煙火的動畫,還可以發現這些文字自動變成了相應學院的顏色。而 Twitter 網站則是推出了新的表情符號──在貼文中輸入標籤 #HarryPotter20,人們就會發現文字標籤後面自動跟著一個閃電疤痕加上圓形眼鏡的哈利新表符。

▲ 哈迷票選出《哈利波特》書中印象最深的 20 個時刻

經過 Bloomsbury 舉辦網路投票票選,哈迷選出了 20 個在《哈利波特》書中印象最深的時刻,而 Pottermore 網站也利用金‧凱 (Jim Kay) 的插畫製作成動畫,以影片呈現出頗具紀念性的結果。除此之外,Pottermore 與英、美兩地的出版社也共同舉辦了「魔法世界讀書會 (Wizarding World Book Club)」活動,邀請新、舊哈迷們再次打開小說,重溫魔法之旅。

20 年過去了。我們在 10 週年時迎來《哈利波特:死神的聖物》最後一集小說,我們在 14 週年時迎來【哈利波特:死神的聖物 2】最後一集電影;19 週年時,【哈利波特:被詛咒的孩子】舞台劇登場,而我們正準備迎接新的【怪獸與牠們的產地】電影。

未來,至少還有四部【怪獸】系列電影要上映,哈迷們期待更多紐特‧斯卡曼德與另外三位夥伴的故事,更期待看到阿不思‧鄧不利多與蓋勒‧葛林戴華德的對決。J.K. 羅琳依然充滿著創造力,依舊持續不斷帶給哈迷們驚喜──我們幾乎可以肯定,魔法世代的未來,一定還有令人興奮的事情在等著。

這二十年中,陸陸續續有越來越多哈利波特迷加入魔法的旅程,「哈迷」這個群體越來越龐大,「魔法世界」也時時刻刻都在改變;但唯一不變的,還是 J.K. 羅琳在【死神的聖物 2】首映會時講的那番話:

「只有還有人想聽的故事才會延續,我們最愛的故事會永遠存在我們心中。因此不管你透過書頁還是大銀幕重溫,霍格華茲的大門會永遠為你敞開,歡迎你回家。」